包括碳中和可持续建筑设计、零碳建筑设计、建筑节能改造设计等。主要考量建筑在全生命周期内的碳排放量,如原材料生产、施工建造、运营维护等阶段的低碳或零碳设计方案,以及对可再生能源的利用情况等。

可细分为碳汇系统设计,如森林、湿地固碳景观设计等;低碳技术集成,如海绵城市与雨洪管理系统设计;生态修复与气候韧性设计,如水体生态修复、土地污染修复设计等。重点关注设计对生态环境的改善和碳吸收、减排效果。

包含低碳材料产品设计,如使用可降解材料、再生材料的产品;节能产品设计,如低能耗家电、节能灯具等;以及产品生命周期低碳设计,即从产品制造、使用到回收再利用整个过程中,致力于降低碳排放的设计。

可设置可再生能源系统设计,如太阳能、风能利用设施设计;储能技术设计,如新型电池储能设备设计;以及能源管理系统设计,如智能电网、园区能源管理系统设计等,鼓励通过技术创新实现能源的高效利用和低碳转型。

包括低碳装修材料应用设计,如采用环保、低碳的装修板材、涂料等;室内节能设计,如高效照明系统、节能空调系统设计;以及室内碳循环设计,如室内绿植碳汇系统设计等,推动室内空间的碳中和发展。

涵盖新能源交通工具设计,如电动汽车、氢燃料电池汽车设计;低碳物流设施设计,如绿色仓储、电动货运车辆设计;以及智能交通系统设计,如通过智能调度减少交通拥堵,降低碳排放的设计等。

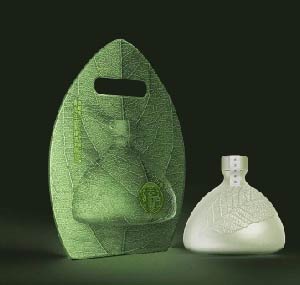

可设置可循环包装设计,如可重复使用的包装容器设计;可降解包装材料设计,如纸质、生物基材料包装设计;以及包装轻量化设计,即通过优化包装结构,减少包装材料使用量,从而降低碳排放的设计。

包括通过数字技术助力碳中和的相关设计,如碳足迹核算软件设计、基于大数据的能源管理平台设计、利用人工智能优化能源分配的系统设计等,发挥数字技术在碳排放监测、管理和优化方面的作用。